本钢七号高炉降低燃料比生产实践

2016-10-21来源:冶金排行榜

前言

本钢七号高炉(2850m3)于2005年9月开炉以来,实现了高产、稳产,利用系数达到2.490t/(m3.d),但是煤气利用率偏低,最高维持在42.5~43.0%,而且不稳定,与国内同类型先进高炉相比还用很大差距,高炉燃料比长期在540kg/t以上运行。

由于钢铁市场持续低迷,成本压力剧增,为了降低生铁成本,挖掘生产工艺内部潜力,七号高炉工艺技术人员全面贯彻执行“高产、低耗、优质、高效、长寿、环保”经营方针,把优质、低耗放在重要位置,通过积极探索高炉操作制度,强化高炉操作,加强设备的管理和维护,提高了煤气利用率,降低燃料比,实现了低耗、低成本运行。

1 原燃料生产条件

表1 本钢七号高炉炉料结构比例

Table 1 The burden structure proportion of No.7 BF of BX steel

|

烧结矿 % |

球团矿 % |

块矿 % |

熟料率 % |

烧结品位 % |

球团 % |

入炉品位 % |

|

68.00 |

26.67 |

5.33 |

96 |

55.97 |

65.43 |

59.24 |

本钢七号高炉炉料结构为烧结矿(68%)+自产球团矿(26.67%)+进口块矿(5.33%)。

1.1 焦炭质量

本钢七号高炉用的焦炭主要是集团公司焦一、焦二车间供给,焦一车间焦炭熄焦方式为水熄焦,焦二车间焦炭熄焦方式为干熄焦,干熄率约为90%。七号高炉入炉焦炭以焦二干熄焦为主,其比例为80%,以焦一、焦二车间的水熄焦为辅,其比例为20%。由于焦二车间干熄焦生产设备故障率较高造成了焦炭水分高、强度差、品种杂,焦炭质量不稳定。

表2 本钢七号高炉焦炭质量

Table2 The quality of coke of No.7 BF of BX steel

|

项目 |

水分 |

M40 |

M10 |

CRI |

CSR |

Ad |

粒 级(㎜) |

|||||

|

>80 |

80~60 |

60~40 |

40~25 |

含粉 |

平均粒度 |

|||||||

|

焦一 |

3.6 |

82.8 |

7.1 |

26.73 |

62.28 |

12.08 |

8.2 |

32.7 |

44.0 |

12.7 |

2.4 |

55.62 |

|

焦二 |

0.35 |

86.8 |

6.7 |

21.27 |

67.89 |

12.12 |

6.8 |

31.5 |

45.5 |

13.9 |

2.3 |

54.74 |

1.2 烧结矿质量

本钢七号高炉烧结矿由炼铁厂一烧结车间和二烧结车间提供。一烧结车间共有5台75㎡烧结机,年生产能力392万吨,二烧结车间共有两台265㎡烧结机,其年生产能力519万吨。七号高炉车间年需烧结180万吨,烧结主要有一烧供给,不足部分由二烧结车间烧结补齐。

表3 本钢七号高炉烧结矿质量

Table3 The quality of sinter of No.7 BF of BX steel

|

品种 |

TFe |

FeO |

R |

转鼓 强度 |

粒 级(㎜) |

|||||

|

≥40 |

40~25 |

25~16 |

16~10 |

10~5 |

<5 |

|||||

|

一烧 |

56.13 |

8.77 |

2.07 |

79.90 |

10.2 |

19.0 |

30.2 |

22.8 |

12.3 |

5.5 |

|

二烧 |

57.21 |

8.79 |

2.07 |

81.77 |

6.13 |

27.95 |

24.95 |

21.87 |

14.85 |

4.25 |

1.3 球团矿质量

表4 本钢七号高炉球团矿质量

Table4 The quality of pellet of No.7 BF of BX steel

|

TFe |

FeO |

SiO2% |

Ca0% |

R |

筛分 |

抗压强度N/P |

粒 级(㎜) |

||

|

>16㎜ |

16~9㎜ |

9~5㎜ |

|||||||

|

65.29 |

0.42 |

5.81 |

0.5 |

0.09 |

0.33 |

2054 |

12.25 |

81.81 |

5.60 |

2 炉况的调整

高炉生产技术方针:基本操作制度与原燃料备件和炉型相匹配适应。原燃料条件、装备水平是硬件,管理和操作技术为软件,软硬结合、相辅相成。

2.1 精料的管理

以精料为基础,以顺行为前提,维持适当的冶炼强度,提高煤气利用率,大力降低燃料比。

2.1.1 提高干熄焦比例

强化与焦化厂之间的联系,做好干熄焦生产信息管理和运输工作,保证90%以上的干熄焦入炉,老炉大块及焦四水熄焦消耗量不超过10%;同时做好焦炭质量稳定工作,要求干熄焦水分≤1.0%、M40≥86%、M10≤6.5%、S ≤ 0.72%、灰分≤12.5%;焦二水熄焦和焦一水熄焦水分≤4.0%、M40≥84.5%、M10≤6.8%。

2.1.2 保障焦炭成分、品种及比例稳定入炉

针对焦炭品种多,质量不稳定现象,严格做到分槽管理。要求原料运输车间对干熄焦和水熄焦按生产工艺要求进行分槽储存,杜绝混槽现象发生;生产工艺上,根据水熄焦总量调整焦槽闸门均匀分批入炉,保证炉况长期稳定,避免短期水熄焦集中入炉炉况发生波动。

2.1.3 提高含铁料质量水平

由于烧结75㎡烧结及部分265㎡混合入炉,烧结品种多、粒级偏差大,品位波动频繁;球团由于在场地存放时间较长,小粒级较多;含铁料综合品位低,渣铁比达到400kg/t。

提高入炉料的综合品位不低于58.5%,渣铁比不超过370kg/t;烧结矿最多由两种烧结混合入炉。TFe>57.5%,TFe波动±0.5%,FeO含量保持8%~9%,R波动±0.05。要求两种烧结料分装进槽,烧结矿强度不低于80.0%,尽量减少烧结换料种的次数,保证烧结成分的稳定性,不能通过降低烧结矿质量的方式来弥补烧结矿产量的短缺,降低入炉烧结的粒度;球团的抗压强度要求在2050N/个球以上。

2.1.4做好筛分工作,减少粉末入炉

七号高炉烧结矿设有振动筛,球团矿未设振动筛。由于外购球团在原料场漏天堆放,部分自产球团矿因落地、长时间放置,粉末也较多,不筛分入炉会造成高炉透气性差、压量关系紧张。因此要求球团和块矿在物流公司场地必须过筛,确保球团料干净均匀,同时将球团进入A系列槽进行二次筛分,减少入炉粉末量,改善高炉透气性;后改两个烧结矿槽装球团矿进行筛分后入炉。在日常生产中,要求槽下操作工每班清理焦炭筛和烧结矿筛,并通过调整给料机闸门,控制筛分速度和排料速度,提高筛分效率,保证筛尽5mm以下的粉矿。

2.1.5优化炉料结构

正常炉料结构为68~70%烧结矿+ 28%球团矿+2%生矿。由于球团矿具有滚动性且球团矿和块矿冶金性能差、熔融滴落区间大,给边缘煤气分布和高炉顺行带来影响,因此合理安排球团矿的入炉顺序,26~35%烧结矿+26%球团矿+4%生矿+32~35%烧结矿,既保证边缘气流通道稳定畅通,炉墙不易黏结,又能有效控制球团矿向中心滚动,稳定中心、边缘气流。

为降低焦炭消耗,选择13~25mm焦丁与矿石一起入炉。焦丁铺在料段的前部分,布在炉喉边缘平台位置,远离中心,减少焦丁对煤气流分布和中心死焦柱透气性、透液性的影响,其粒级与矿石粒级相近,既改善矿层透气性,又不会影响中心焦柱透气性,同时改善矿石的间接还原,保护大块焦。

2.2 装料制度的调整

装料制度是通过调整炉料在炉喉分布状态,实现合理控制煤气流分布,充分利用煤气能量,达到高炉稳定顺行、高效生产的目的。

2.2.1增大矿角差,拓宽矿石平台、缩小中心无矿区,提高煤气利用

煤气利用和透气性是矛盾和统一的关系,传统理念认为提高了煤气利用率,必须导致透气性恶化。如何在这对立的矛盾中寻求统一,达到提高煤气利用的同时改善透气性是七炉操作人员研究的重点。

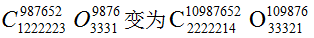

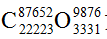

七号高炉在实践中坚持上下部调节相结合的调整原则,以中心气流为主,稳定边缘气流,通过优化高炉布料制度,降低燃料比。首先提高料线,由以前的1.5m提高到1.3m,提高料柱高度,相对延长炉料与煤气的接触时间,提高煤气利用率;装料制度由以前的 ,矿角差由7.5°增大到9.5°,拓宽矿石平台,增大矿石与煤气的接触面积,使矿石充分还原,提高煤气热能利用率;矿石逐渐平铺,有利于减少矿石的滚动,达到矿石层的稳定分布,随着料面的下移,矿石逐渐平坦,80%的矿石布在中间环带,料面平台宽度达到1.4~1.5m,占炉喉直径的1/3以上,提高煤气利用率,同时控制了中心气流的宽度。

,矿角差由7.5°增大到9.5°,拓宽矿石平台,增大矿石与煤气的接触面积,使矿石充分还原,提高煤气热能利用率;矿石逐渐平铺,有利于减少矿石的滚动,达到矿石层的稳定分布,随着料面的下移,矿石逐渐平坦,80%的矿石布在中间环带,料面平台宽度达到1.4~1.5m,占炉喉直径的1/3以上,提高煤气利用率,同时控制了中心气流的宽度。

2.2.2 稳定焦炭平台,

通过长期实践摸索,将焦炭批重保持在15.6吨,保证炉喉焦炭厚度不低于500mm,炉腰焦炭厚度不低于200mm。目前在该焦批重下炉喉焦炭厚度为563mm,在炉腰厚度为228mm,通过稳定焦炭平台厚度,稳定煤气通道,改善高炉顺行。在正常生产中稳定焦炭批重

2.2.3 扩大矿石批重,提高煤气利用率

扩大矿石批重能促进矿石的均匀分布,合理布料,优化煤气流分布,可以稳定上部煤气流,可提高煤气中CO2含量,提高煤气利用率,同时使热风所带有的热量能够充分传递给炉料,增加高炉内铁矿石的间接还原度。铁矿石间接还原是个放热反应,而直接还原是个吸热反应,,煤气中的CO2含量提高1%,煤气利用率提高2.25%,炼铁燃料比下降20kg/t。

七号高炉采取大矿批操作,努力提高矿石的间接还原反应,同时采用合理的送风制度,在风口前形成较长的回旋区,使煤气的初始分布向中心延伸,减少中心死料柱,改善炉缸中心的透气性和透液性,解决煤气流和炉料逆向运动之间的矛盾,煤气流分布均匀合理,促进高炉生产顺利,形成“下活,上稳”的格局,降低燃料比。

七号高炉坚持大矿批与大矿角方式布料,以中心加焦为基本方式,根据不同原燃料条件及时进行微调装料制度,保障中心气流稳定存在的同时兼顾适当的边缘气流的发展。矿石批重由以前的66吨,增加到78吨/批。

2.3 与上部制度调整相结合,下部扩大风口面积

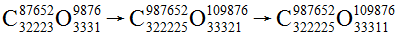

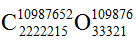

七号高炉实行 方式布料,对于风口面积为0.3441㎡下部来说,该制度的特点是极力发展中心气流,抑制边缘气流的发展,高炉风量稳定性较差,极易产生滑料,炉内下料极不均匀。高炉在短期内负荷较轻的情况下可以维持顺行,但是随着负荷的加重,炉况不接受顺行,周期性波动。后将制度调整为

方式布料,对于风口面积为0.3441㎡下部来说,该制度的特点是极力发展中心气流,抑制边缘气流的发展,高炉风量稳定性较差,极易产生滑料,炉内下料极不均匀。高炉在短期内负荷较轻的情况下可以维持顺行,但是随着负荷的加重,炉况不接受顺行,周期性波动。后将制度调整为 ,使高炉煤气流的分布由抑制边缘气流、发展中心气流转变为以中心气流为主,兼顾合适边缘气流的稳定存在,最终形成了

,使高炉煤气流的分布由抑制边缘气流、发展中心气流转变为以中心气流为主,兼顾合适边缘气流的稳定存在,最终形成了 的布料制度和0.3528㎡风口面积,中心气流、边缘气流稳定,煤气流通道增大,改善了料柱透气性,高炉稳定性增强。

的布料制度和0.3528㎡风口面积,中心气流、边缘气流稳定,煤气流通道增大,改善了料柱透气性,高炉稳定性增强。

2.4 严格操作纪律,推行趋势化管理

调整好操作制度,严格操作纪律。在日常生产中通过坚持以合理用风为原则,追求风量使用的整体性和统一性,避免班次间风量使用水平不一致从而导致料批的不稳定。对料批、煤比、炉温、物理温度进行严格考核,稳定高炉顺行,保证炉温的稳定,各班跑齐料批,为高炉炉况的长期稳定提供稳定的坚实的基础。

推行炉温趋势化管理,严格工长标准化操作。高炉煤比提高后,高炉的热惯性增大,[si]的稳定性的控制十分重要,日常操作中建立综合焦比、燃料比滚动计算,严格控制料批在规定范围±0.5个范围内波动;同时根据生铁[s]含量及炉况顺行状况,选择合适的炉渣碱度,满足生铁质量要求,确保炉渣具有良好的流动性,保证高炉顺行。

2.5 加强设备的维护和管理

加强日常设备的点检和维护,岗位检查和专业点检人员的检查相结合,确保设备作业率,减少慢风和休风带来的影响。2012年设备故障休风率实现零的突破。

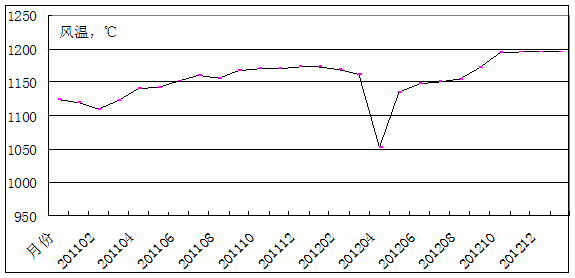

2.6 坚持全风温生产

七号高炉配备三座霍戈文内燃式热风炉,高炉单位炉容的蓄热面积为80.08㎡。由于受换热器、煤气压力低煤气量不足等生产条件的限制,风温使用水平维持在1150~1160℃;利用长期休风机会,改造烟气换热器并重新投入生产,引进氧化锆烟气分析仪,改善空气、煤气燃烧效果。目前风温供给水平达到1196℃。

在日常生产过程中,坚持全风温、高风温操作,不允许撤风温调剂炉况。

图1 七号高炉风温使用水平

图1 七号高炉风温使用水平

Fig. 1 Temperature levels of No.7 BF of BX steel

2.7 造渣制度和热制度的管理

造渣制度满足高炉冶炼及质量要求,具有良好的流动性和稳定性,并且具有良好的脱硫能力。

热制度是直接反映炉缸工作的热状态、冶炼过程中控制充足而稳定的炉温,是保证高炉顺行的基本前提。热制度和造渣制度的稳定对高炉顺行非常重要。炉温波动大,软熔带位置上下移动,易造成渣皮脱落,导致没气流分布紊乱,严重时出现崩、塌料及炉凉现象发生。

(1)日常控制生铁[Si]%:0.35~0.55%,提高炉温稳定率,减小波动幅度;

(2)生铁物理温度:1490℃≤t≤1530℃,严格控制上、下限生铁物理温度;

(3)生铁[S]%:0.025~0.050%,减少高温高碱、低温高碱对炉况的影响;

(4)炉渣碱度R2:≤1.13; R3:≤1.41;在保证生铁质量的同时下调炉渣碱度,保证渣铁具有良好的流动性。

2.8 加强铁口的维护和管理,保证渣铁及时排净

抓好炉前渣铁排放,维护好铁口,保证铁口深度和出铁时间,实现零间隔出铁。

(1)铁口深度要求≥3.2m;

(2)单次铁口出铁时间≥120min,日均铁次≤11次;

(3)零间隔重叠出铁,要求日出铁时间累计≥1500min;

(4)杜绝铁口冒泥及其它小耽误,确保渣铁排放;

(5)见渣时间管理:要求在堵完上次铁口之后见渣时间≤30min;

(6)根据渣铁排放需要,∮45mm、∮50 mm、∮55mm钻头灵活使用。

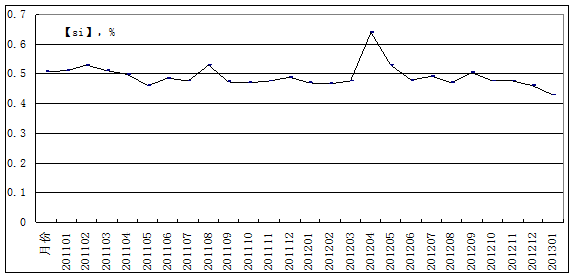

2.9坚持低硅冶炼

高炉热状态是由高温和热量这个两个重要因素结合在一起的高温热量来表达的,单有高温而没有足够的热量,高温时维持不住的,单有热量而没有足够的温度就无法保证高温反应的进行,也不能将渣铁过热到所要求的温度。炉温过高对煤气流分布影响较大,煤气利用率差,炉温过低容易破坏炉况顺行。冶炼过程中保持充足、稳定的炉温是保证高炉稳定顺行的基本前提,但是过高的炉温反而导致高炉焦比和燃料比增高,致使生铁成本增高。

图2 七号高炉生铁[Si]控制图

图2 七号高炉生铁[Si]控制图

Fig. 2 The iron [Si] control chart of No.7 BF of BX steel

高风温、高压、富氧喷煤为冶炼低硅生铁创造了前提条件,在实际生产中,坚持“降硅不降热、亏热不亏硅”的原则,实行低硅冶炼,生铁含硅量控制在0.3~0.55%,铁水温度不低于1490℃。实践表明,当铁水温度达到1490℃以上时,生铁[si]≥0.35%时,高炉应对外界条件变化适应能力较强,炉况波动处于可控范围之内。

炉温的稳定为稳定煤气流和炉况创造了条件。

3 炉型管理

七号高炉在炉型管理上长期坚持“以中心气流为主,保障中心气流稳定存在的同时兼顾适当的边缘气流的发展”方针,在正常生产过程中,通过十字测温和炉顶成像密切关注中心气流。

十字测温中心点温度控制到550~650℃,边缘温度控制到90~130℃。

炉体软水水温差控制在2~3℃,一旦超越或低于该温度范围,及时调整制度,保证边缘和中心气流的合适分配比例。

4 调整效果

通过一年多时间的生产调整,七号高炉的煤气利用率逐步提高到46.5~47%,高炉生铁燃料比降低到520kg/t,生铁成本大幅度降低,各项生产技术指标稳定(见表5)。

表5 七号高炉各项技术经济指标

Table5 The technical and economic indexes of No.7 BF of BX steel

|

时间 |

利用系数 |

焦比 |

煤比 |

燃料比 |

煤气利用率 |

|

2011年 |

2.39 |

356 |

131 |

539 |

43.12 |

|

2012年 |

2.21 |

352 |

146 |

539 |

43.57 |

|

201301 |

2.29 |

339 |

145 |

522 |

45.91 |

|

201302 |

2.28 |

330 |

157 |

517 |

46.67 |

|

201303 |

2.345 |

337 |

163 |

523 |

46.28 |

|

201304 |

2.141 |

342 |

158 |

538 |

44.28 |

|

201305 |

2.443 |

332 |

164 |

530 |

45.62 |

注:2013年4月年休51小时45分钟。

5 结语

本钢七号高炉通过精料管理,坚持上、下部调剂相结合的原则,优化四大制度,严格操作纪律,推行趋势化管理,加强设备的管理和维护,提高煤气利用率,降低高炉燃料比。

经过一年的实践摸索中,高炉煤气利用率最高达到46.67%,燃料比降低到517kg/t,高炉炉况稳定顺行,但与国内同行业先进高炉相比还存在一定的差距,仍需努力继续学习和前进。